Quando beviamo vino, facciamo un brindisi a Bacco; quando beviamo birra, un brindisi a Gambrino; quando beviamo caffè, ci vorrebbe un brindisi a Prospero Alpini.

Prospero Alpini nacque a Marostica il 23 novembre 1553 e morì a Padova nel 1616, sempre un 23 di novembre. Fu medico e botanico, figlio dell’insigne medico Francesco Alpini.

In Egitto col console veneto

Si laureò in medicina e filosofia a Padova nel 1578, dopo quattro anni di studi. Esercitò la medicina a Camposampiero, fino a quando il patrizio veneziano Giorgio Emo, nominato console della Repubblica Veneta in Egitto, lo volle con sé come medico.

Alpini si imbarcò a Venezia nel Dicembre 1580 e raggiunse Alessandria e poi il Cairo. Visse al Cairo dal 1581 al 1584, anno in cui tornò a Venezia; qui fu assunto come medico personale da Giovanni Andrea Doria, principe di Melfi, che lo condusse a Genova, dove esercitò la medicina anche per i privati; Alpini viveva nel palazzo del Doria.

Professore di botanica a Padova

Dopo il 1590 era di nuovo a Venezia, richiamatovi da un senatoconsulto. Nel 1593 era a Padova e in quell’anno o nel 1594 divenne professore di botanica all’Università, insegnandovi l’uso dei “semplici” (le medicine ricavate dalle piante); fu anche “prefetto”, cioè direttore, dell’Orto Botanico dal 1603 al 1616.

Gli studi sugli effetti del caffè

Dopo il ritorno dall’Egitto, si dice, per primo, portò in Europa notizie sul caffè. Sarebbe però più corretto dire che fu il primo a divulgarle in ambito accademico. In effetti la prima descrizione del caffè in Europa si ha in un libro del 1583 del medico e botanico bavarese

Leonhard Rauwolf (Augsburg 1535 – Waitzen, attuale Vàc 1596).

Prospero Alpini, che è il secondo in Europa a descrivere il caffè, è però il primo a descriverne gli effetti curativi secondo la medicina egiziana, nel suo testo “De Medicina Aegyptiorum libri quattuor” del 1591, pubblicata a Venezia presso Francesco De Franceschi.

L’opera in quattro libri

I quattro libri in cui è divisa l’opera sono: “De morbis previdendis”, sui pronostici delle malattie in generale; “De praeteritorum symptomatum cognitione”, sulla conoscenza dei sintomi passati; “De longitudine et brevitate morborum”, su come pronosticare una lunga o breve durata della malattia; “De praesagienda vita et morte aegrotantium libri VII”, sul presagire la vita e la morte degli ammalati. I suoi studi non derivavano da quelli del Rauwolf, essendo frutto delle sue osservazioni personali compiute nel periodo in cui era stato medico del console di Venezia in Egitto.

Ma né il Rauwolf, né l’Alpini avevano avuto modo di osservare la “ciliegia” del caffè, la bacca carnosa che ne racchiude i semi: il primo a descriverla, nel 1605, fu Charles de L’Écluse.

Sempre nel 1591, Alpini pubblica a Venezia “De balsamo dialogus”. Per “balsamo” si intendeva allora qualunque prodotto resinoso medicinale ottenuto per incisione della pianta.

In Egitto per il caffè

Ricordiamoci che l’Alpini era sia medico che botanico: studiava le piante soprattutto per scopi curativi. Come botanico, infatti, fu il primo in Egitto che raccolse notizie organiche sui prodotti naturali di quella regione e in particolare sulla pianta del caffè e del papiro.

Come direttore dell’Orto Botanico, lo arricchì di piante esotiche. Come medico, inoltre, lasciò opere di carattere storico-scientifico, tra cui importante una sulla medicina degli Egiziani.

In forma di dialogo

È il “De Medicina Aegyptiorum” del 1591 che abbiamo nominato prima; l’opera è scritta in forma di dialogo in cui l’Alpini risponde alle domande rivoltegli dal suo maestro, il prussiano Melchior Wieland detto “il Guilandino” , che fu il primo professore di botanica all’Università di Padova.

La Coffea Arabica

Sempre in forma di dialogo col Guilandino, l’Alpini scrisse, nel 1592, un’altra opera botanica, il “De plantis Aegypti”, pubblicata nello stesso anno a Venezia presso il succitato Francesco De Franceschi, detto Francesco Senese, in cui illustra numerose specie di largo uso nella terapeutica egiziana; anche qui si sofferma sugli impieghi terapeutici della bevanda ricavata dai semi tostati e macinati della “Coffea Arabica”.

Dopo Ippocrate e Galeno, Alpini

Nel 1601, ripubblica a Venezia presso gli eredi dell’editore veneziano Melchiorre Sessa il succitato “De praesagienda vita et morte aegrotantium”, un’opera di carattere medico che è dopo Ippocrate e Claudio Galeno il primo trattato di semeiotica (la parte della medicina che studia i sintomi delle malattie e i metodi per rilevarli). L’opera ebbe larga fama, ottenendo, fino al 1774, ben sei edizioni e una ristampa a Venezia ancora nel 1795.

Gli studi sul Rhà pontico: il rabarbaro

Nel 1611 Prospero Alpini pubblica a Padova “De medicina methodica” presso l’editore padovano Francesco Bolzetta (attivo tra il 1590 e il 1643). Sempre a Padova, nel 1612 pubblica presso l’editore G. Crivellari “De rhapontico disputatio”. Il testo è stato citato anche come “De Rhà Pontico liber”; il nome che aveva all’epoca il rabarbaro era rhà “pontico”, cioè del Ponto: i Greci e i Romani chiamavano “Ponto Eusìno” il Mar Nero.

Infatti il rapòntico (nome volgare: pòntico) (nome scientifico: rheum rhaponticum) è un tipo di rabarbaro dell’Asia occidentale, introdotto per la prima volta in Europa dall’Orto Botanico di Padova nel 1608, coltivato per lo più a scopo ornamentale, un tempo usato come medicinale.

Le opere postume

Dopo la morte di Prospero Alpini, vennero pubblicate altre due sue opere: la prima, “De plantis exoticis libri duo”, edita nel 1627 e nel 1629 a Venezia presso Giovanni Guerigli

detto Guerilio (che poi la ristampò nel 1656) da suo figlio Alpino Alpini a lui succeduto nel 1633 nella cattedra di botanica dell’Università di Padova e nella prefettura dell’Orto Botanico; la seconda, edita nel 1735, sono i “Rerum Aegyptiarum libri quattuor”, il cui quarto libro è il primo lavoro di interesse zoologico riguardante l’Egitto.

I frutti del baobab

Prospero Alpini descrisse, primo europeo, i frutti del baobab che venivano venduti al mercato del Cairo. L’albero del baobab era già stato già descritto dal navigatore ed esploratore veneto Alvise da Ca’ da Mosto.

Consideriamo che l’Orto Botanico di Padova o Orto dei Semplici era stato creato per studiare i “rimedi semplici” cioè le medicine ricavate dalle piante ed era questo il primo interesse dell’Alpini, che all’Università di Padova era professore di botanica col titolo di “lettore dei semplici”.

Il cognome sbagliato

Nel 1963, sulla base di un approfondito studio documentario, è stato possibile dimostrare che la forma corretta del suo cognome è “Alpini”, e non “Alpino”, come più comunemente si usa. Il genere di piante “Alpinia”, della famiglia delle Zinziberaceae, gli fu dedicato nel 1737 dal Linnèo.

A Marostica, in via Prospero Alpino (la via riporta ancora il cognome “Alpino”), zona allora chiamata Malborghetto, si può vedere la sua casa natale, attuale n. 27, proprio a fianco della pieve di Santa Maria Assunta, di cui fu arciprete suo fratello Giovanni Antonio. Sulla casa c’è una lapide: “Qui nacque ed abitò Prospero Alpino” (e anche questa ha il cognome sbagliato!).

Sepolto in Sant’Antonio a Padova?

Il Tiraboschi, confermato dal Gonzati, indicava come data di morte di Prospero Alpini il 23 novembre 1616 e non parlava del luogo di sepoltura. Il Tommasini diceva che era stato sepolto nella Basilica di Sant’Antonio a Padova, senza però indicare il luogo esatto.

Il Gonzati classificava la lapide dell’Alpini come “lapide n. 351 Prospero Alpino 1616” e nel descriverla aggiungeva “Luogo ignoto” e “Senza iscrizione”. La lapide quindi confermava l’anno della morte, ma non diceva altro. Forse ora è dispersa: in base a una ricognizione del 2009, non risulta nessuna lapide di Prospero Alpini al Santo e non si ha nessun riferimento degli eventuali spostamenti di questa lapide.

La lapide di Prospero Alpini al Santo

La presenza accertata della lapide di Prospero Alpini da una ricognizione del 1853 nella Basilica del Santo non prova che vi sia stato sepolto, come sostengono alcuni: la Basilica del Santo raccoglieva anche lapidi provenienti da altre chiese che venivano demolite. E al Santo non risulta nessuna tomba dedicata a Prospero Alpini. Resta il fatto che il Papadòpoli afferma che i suoi quattro figli seppellirono il padre con un funerale privato nella Basilica Antoniana.

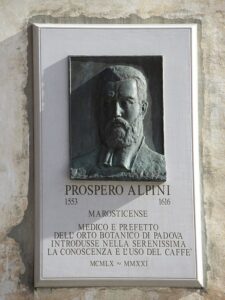

I busti di Marostica

A Marostica a ricordare l’illustre concittadino Prospero Alpini sono un busto in marmo della fine del sec. XIX, opera di Luigi Ferrari, che si trova al primo piano del Castello Inferiore, appena salita la scala, e che reca scritto sul basamento la forma sbagliata “Alpino”, prontamente corretta in “Alpini” dal cartello affisso alla parete.

Sempre a Marostica, in piazza Castello, sulla parete del palazzo al n. 40, Palazzo Zampieri, un busto di Prospero Alpini a bassorilievo in bronzo del 1960, opera di Gino Cuman, dove il cognome è nella forma sbagliata “Alpino”.

Prospero Alpini nei dipinti

Ricordano Prospero Alpini anche due celebri dipinti di scuola veneta: il primo, dove è ritratto all’età di trentuno anni, è nella Staatsgalerie di Stuttgart (Stoccarda) ed è un’opera del 1584 di Leandro Da Ponte, detto “il Bassano” , eseguita per ricompensare l’Alpini delle cure mediche prestate ai familiari del Da Ponte.

Il secondo, classificato come “ritratto d’uomo con barba grigia”, che lo ritrae in età avanzata, è nella pinacoteca del Museo Civico di Vicenza ed è opera forse del “Bassano” o comunque della sua bottega.

Il coccodrillo di Prospero Alpini

Una curiosità: a Marostica, in una teca sulla parete di destra dentro la farmacia al n. 35 di piazza Castello, si conserva un coccodrillo imbalsamato appartenuto a Prospero Alpini: un souvenir d’Egitto!

Giulio Bertaggia