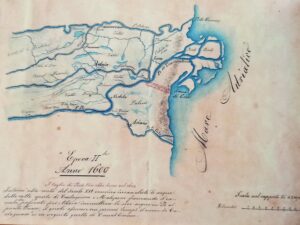

Un’opera idraulica di portata epocale

Il Taglio di Porto Viro fu un’opera colossale realizzata dalla Serenissima tra il 1600 e il 1604. Un’opera che cambiò il corso del Po. Era nata dall’urgenza di salvare la laguna veneta dal progressivo interramento. Le alluvioni del Po minacciavano Chioggia e Venezia, mentre il sistema idraulico polesano era sempre più fragile. I rami del fiume si muovevano instabili, favorendo depositi di detriti e la creazione di nuovi banchi sabbiosi. Interventi locali scoordinati peggioravano la situazione. Si rese necessario deviare artificialmente il fiume, allontanandolo dalla laguna, per proteggerla definitivamente.

Il progetto di Marino Silvestri e il ruolo del Groto

Nel 1563 Marino Silvestri, proprietario terriero di Loreo, propose il primo piano per il

Taglio di Porto Viro. Il poeta cieco Luigi Groto ne fu il promotore morale. Celebre fu la sua orazione del 1569 davanti al doge. Tuttavia, l’effettiva incidenza politica del Groto resta dubbia: mancano documenti ufficiali. Molti storici credono che la sua orazione fosse più simbolica che operativa. La proposta fu comunque ripresa, discussa, osteggiata e infine concretizzata solo trent’anni dopo. La sua dimensione ideale sopravvive più nella memoria collettiva che negli atti notarili.

Conflitti e tensioni internazionali

Il progetto scatenò forti opposizioni, soprattutto dallo Stato Pontificio. Dopo la morte di Alfonso II d’Este, il ferrarese passò alla Chiesa. Papa Clemente VIII temeva che il nuovo corso del Po danneggiasse i suoi territori. Minacciò apertamente Venezia, ordinò contromisure idrauliche, e fomentò il malcontento locale. La Serenissima reagì con fermezza, inviando truppe, spie e pescatori armati lungo le sacche. I nuovi terreni formati dalle alluvioni divennero motivo di aspro contenzioso. Ma Venezia rivendicava la giurisdizione assoluta su quanto prodotto dalle acque padane nel proprio dominio.

L’apertura del taglio e i lavori titanici

I lavori per il Taglio di Porto Viro iniziarono ufficialmente il 5 maggio 1600. Furono impiegati oltre mille operai. Scavarono dune, arginarono paludi, costruirono canali e deviatori. Le difficoltà furono enormi: malattie, scarsità di viveri, sabotaggi, opposizioni agli espropri. Il provveditore Alvise Zorzi guidò l’opera con dedizione, fino a quando la salute lo costrinse a cedere il posto. Il 16 settembre 1604, finalmente, l’acqua del Po fu deviata nel nuovo alveo. Era nato il nuovo delta: sette chilometri di canale artificiale, con sbocco nella sacca di Goro.

Giurisdizione e diritti sulle nuove terre

Il Taglio di Porto Viro non fu solo un’opera idraulica, ma un caso giuridico. Le nuove terre emerse dal mare sollevavano interrogativi: a chi spettavano? Per Venezia la risposta era chiara: le alluvioni non mutano i confini. Le acque restano sotto la giurisdizione della Serenissima, come confermato da antichi trattati imperiali. La Santa Sede rivendicava invece diritti ereditati dagli Estensi, ma senza prove solide. Il Senato veneziano respinse ogni pretesa, rafforzando la propria autorità lungo i nuovi argini. Fu una vittoria strategica su più fronti: tecnico, territoriale e politico.

Una lezione di ingegneria e diplomazia

Il Taglio di Porto Viro dimostrò la capacità della Repubblica di Venezia di gestire un progetto complesso. Fu necessario coordinare ingegneri, politici, proprietari terrieri e magistrature. La Magistratura alle Acque operò in gran segreto, superando i veti pontifici. I fondi furono reperiti in parte dallo Stato, in parte dai beneficiari diretti. I documenti dell’Archivio di Stato di Venezia contano circa 20.000 scritture sul tema. Il taglio segnò la nascita del moderno Delta del Po, con conseguenze idrologiche durature. È tuttora uno dei più straordinari esempi di ingegneria idraulica premoderna in Europa.

Marco Fornaro

Fonte: “Il Dominio Veneto nel Basso-Polesine” volume I di P.G. Bassan